聞こえない世界から広がる旅の可能性 「しゅわ旅」に込められた想い ユニバーサルツーリズムデスク【後編】

ユニバーサルツーリズムデスクについて、後編では「しゅわ旅」を特集します。2010年より展開している、聴覚障害をお持ちの方のために手話で対応する旅行商品「しゅわ旅」。生まれつき聴覚障害(感音性難聴)を持ち、ご自身のこれまでの経験から、聴覚障害がある方でもご旅行を楽しんでいただける商品を造成し、自ら添乗も務めているユニバーサルツーリズムデスクの片桐さんに話を聞きました。

片桐さんのこれまでの経歴について、入社のきっかけやユニバーサルツーリズムデスクに配属となるまでの経緯についてお聞かせください

私が手話に触れるようになったのは、大学に入ってからです。私の両親も聴覚障害を持っていますが、祖母が健聴者だったこと、小学校、中学校は普通学校に通っていたこともあり、手話でコミュニケーションを取る機会はありませんでした。愛知の社会福祉系の大学に進学し、手話を学んだことで、友人との会話で手話を使う機会ができました。当時、海外旅行をする友人はまだ珍しく、私が航空券だけを購入し、現地でホテルを探しながら韓国を旅し、フェリーで下関まで帰ってきた話を友人にすると、「どうやったらそんなことできるの?」「自分も旅行してみようかな」と強い興味を示してくれました。この経験を通じて、自身の旅の経験を、同じ立場の人々にも広げたいという思いが芽生え、旅行会社で働くという夢が明確になりました。

HISに入社したのは、航空券をHISの名古屋の店舗で購入したことに縁を感じたこと、そして障害の有無に関わらず誰もが活躍できるという企業風土に魅力を感じたからです。

入社後、約2年間、団体や法人旅行のサポート業務を中心に経験を積みました。入社3年目を迎えた頃、ご高齢の方やお体が不自由な方の旅行手配を専門に行うバリアフリーデスク(現ユニバーサルツーリズムデスク)が立ち上げられたことを知りました。当時、社内公募で異動するには所属部署で3年以上の勤務経験が必要だったため、その条件を満たしたタイミングで迷わず手を挙げ、念願のバリアフリーデスクに異動しました。

「しゅわ旅」を立ち上げられた背景について教えてください

自身の海外旅行経験が周囲の人々の役に立つと感じたこと、そして障害を持つ方々がより旅行を楽しめる環境を整えたいという思いが、私の原動力です。当時、海外旅行における障害者への対応は不十分な点が目立ち、旅行の申し込みを断られてしまうケースも少なくありませんでした。この状況を変えたいと強く願っていました。

バリアフリーデスクへ異動後、2007年頃から聴覚障害をお持ちのお客様に手話でのやり取りで旅行を楽しんでいただけるよう、「しゅわ旅」の前身となる団体旅行の企画や添乗を始めました。その後は個人旅行のお客様を巻き込みながら、2010年に「手話で旅をする仲間をつくる」というテーマで「しゅわ旅なかま」が誕生しました。「しゅわ旅なかま」のコンセプトは、「手話で広がる、仲間が広がる」です。参加者が手話を共通言語として旅行を楽しみ、新たな仲間と出会いや感動を共有できることに重点を置いています。「しゅわ旅なかま」は、私が添乗員として同行し、参加者同士の交流を重視するツアーです。もうひとつ、添乗員は別に手配し、情報伝達に徹するトラベル手話通訳サポーターが同行する「しゅわサポ」というツアーも設定しています。いずれも、催行人員は最大10名までとしています。過去には20名でツアーを催行したこともありましたが、人数が多い場合、後ろのお客様に手話が見えづらく、情報が伝わりにくくなるという課題がありました。そのため、すべてのお客様に快適に旅を楽しんでいただけるよう、10名を上限とすることで、きめ細かなサポートと円滑な情報伝達を行うようにしています。コースは、お客様のご要望をヒアリングし、その都度組み立てるオーダーメイド形式です。そのため、同じコースは二度と出ない「一期一会」のような形になります。以前は最大で年間10本の海外ツアーを催行していましたが、コロナ後の現在は2〜3ヶ月に1本ペースで催行しています。

「しゅわ旅」を企画、添乗するうえで心掛けていることはどのようなことでしょうか

私が最も大切にしているのは、自分自身が心から旅を満喫することです。お客様は耳が聞こえない分、視覚からの情報に頼り、人々の表情を深く観察されています。私がもし、つまらない顔をしていたり、疲れた表情を見せてしまったりすると、お客様はすぐその状況を察知してしまいます。だからこそ、常に笑顔で、旅の楽しさを全身で表現するよう心掛けています。

例えば、アイスランドで有名なブルーラグーンを訪れた際、お客様が誰から入るか様子を見計らっていたので、まず私が率先して温泉に入り、泥を顔につけるなどして「お手本」を示しました。また、70代の男性のお客様が「バンジージャンプ発祥の地、ニュージーランドでバンジージャンプをしてみたい」と仰った時には、現地到着後、真っ先に私が飛んでみせました。私の姿を見たお客様たちは次々とバンジージャンプにチャレンジし、その70代のお客様も後に続いて飛ばれました。

「しゅわ旅なかま」で訪れたアイスランド・ブルーラグーン

このように、まず自分がお手本となり、何でも楽しむようにしているので、現地の様子を見た家族や同僚からは「本当に仕事しているの?」と、半ば呆れたように言われることがよくあります。しかしながら、私はそれで良いと思っています。お客様に最高の旅を経験していただくには、私自身が心からその旅を楽しんでいなければ、最高の感動をお届けすることができないからです。

特に印象に残っている「心躍る」エピソードを教えてください

最初はパスポートの取得方法さえご存知なかったお客様が、「しゅわ旅なかま」で様々な場所を旅し、多様な経験を積んでいくうちに、旅の知識や自信を確かなものにしていきました。その結果、今ではHISの添乗員同行ツアー「impresso」のコースに、お一人で参加されるまでになられたのです。

お客様が私のもとを巣立っていかれるのは、少し寂しい気持ちもあります。ですが、「しゅわ旅なかま」を通して、成長していく姿を間近で見ることができ、本当に感無量でした。今でもこのお客様の手配は私が担当しており、「impresso」のコースにお申込みいただく際は、健康に不安のある方やお身体の不自由な方にも安心して旅行を楽しんでいただくための「健康アンケート」にご記入いただいています。さらに、部署間の情報共有も徹底することで、安心してご参加いただける環境を整えています。そうしたサポート体制もあり、お客様はすっかり「impresso」のリピーターとなり、今では世界各地をお一人で巡るベテランの旅人です。

「しゅわ旅」を通じてお客様が大きく成長される姿を拝見できるのは、私にとって何よりも大きな喜びであり、この仕事の醍醐味だと感じています。

「ユニバーサルツーリズム」の今後のあり方について、どのようにお考えでしょうか

私が考えるユニバーサルツーリズムは、単に物質的なバリアを取り除くものではありません。バリアがあることを前提とし、それを解消していくことだと捉えています。旅行業界のオンライン化や、ペーパーレス化が進む中で、情報から取り残されてしまうお客様をサポートすることこそが、ユニバーサルツーリズムのあるべき姿だと考えています。

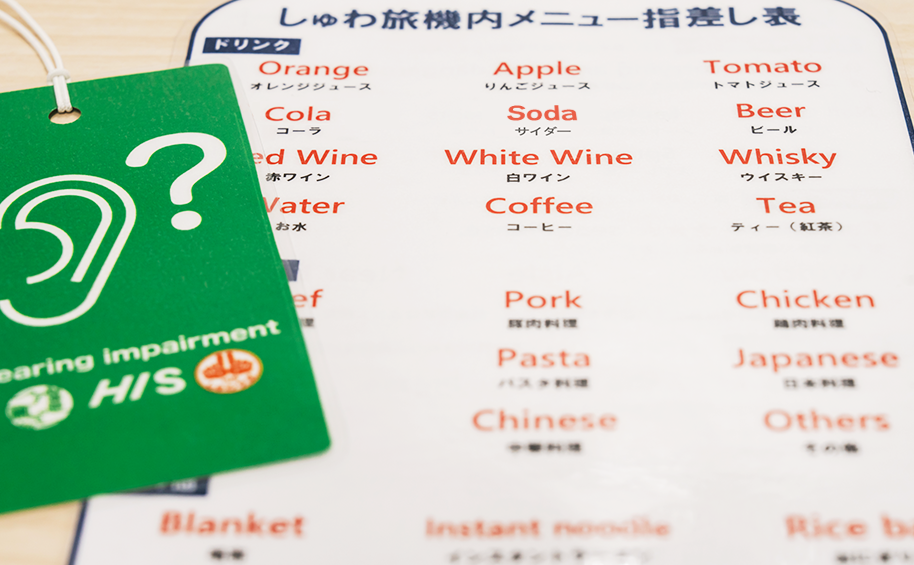

現在、海外からの観光客、特に韓国、イギリス、アメリカからの高齢者や聴覚障害をお持ちの方より、日本のバリアフリー対応の遅れを指摘されています。例えば、日本の聴覚障害者マークは海外では理解されにくいため、「しゅわ旅」ではより分かりやすい独自のデザインを考案し、手作りで配布しています。また、機内食のオーダーもスムーズに行えるよう、「メニュー指差し表」を作成し、お客様にご活用いただいています。

「しゅわ旅」オリジナル 聴覚障害マークと機内メニュー指差し表

また、インドネシアには「ろう者の村」と呼ばれるBengkala村があります。この村の住民の多くは耳が聞こえず、村の中では手話が主要なコミュニケーションとなっています。「しゅわ旅」では、Bengkala村と村のろう学校を見学し、村民や学校の子供たちと交流することで、手話文化を深く学んでいただけるツアーを企画しました。Bengkala村内は独自の手話文化が育まれているため、健聴者もろう者も身振り手ぶりでコミュニケーションを取ることで、海外のろう文化に触れることができる機会を提供しています。

聴覚障害者のための国際的アイコンがないこと、そして日本のマークの認知度の低さといった課題がある中で、「しゅわ旅」を通して聴覚障害について学び、知り、交流する機会を提供することで、ユニバーサルツーリズムの可能性を提案し続けていきたいと考えています。

-

-

片桐 幸一

株式会社エイチ・アイ・エス

ユニバーサルツーリズムデスク 所長代理2002年入社。団体・法人旅行の業務を経て、2005年よりバリアフリーデスク(現ユニバーサルツーリズムデスク)へ異動。手話対応の添乗員同行ツアー「しゅわ旅なかま」をはじめ、手話でのコミュニケーションを中心とした商品造成や講座を担当。

※記事の内容はインタビュー当時のものです。

障害、車椅子の表記について

HISでは、公的文章や条約と表記を揃え、固有名詞を除き、原則として漢字での表記に順次整えております。